パソコンのOSと聞けば、多くの方はWindowsかMacを思い浮かべることでしょう。

特にWindowsは、長年多くの方に愛用されてきました。

しかし、ご存知の通りWindows 10のサポートが2025年に終了します。

新しいパソコンへの買い替えを検討されている方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、その前にもう一つ、非常に奥が深く、そして無料で利用できる「Linux(リナックス)」という選択肢があることをご存知でしょうか。

「専門家が使う、難しいものでしょう?」という印象をお持ちかもしれません。

ですが、現在のLinuxは驚くほど親しみやすくなっており、愛着のあるパソコンを、OSを入れ替えることで使い続けたいと考える方にこそ、触れていただきたい魅力に満ちています。

この記事では、「Linuxとは結局何なのか?」という問いに、私自身の昔話を交えながら、お答えしていきたいと思います。

UNIXという「伝説の先輩」がいた時代

本題に入る前に、少しだけ昔話をさせてください。

昔のコンピュータをご存知の方なら、「UNIX(ユニックス)」というOSの名前に、懐かしさを覚える方もいらっしゃるかもしれません。

私も昔、UNIXが搭載されたマシンに触れた経験があります。

たしか、SONY製のワークステーションNEWSでした。

ディスプレイも、今のような薄い液晶ではなく、奥行きのあるブラウン管だったと記憶しています。

机の上には、OSやソフトウェアを収めたフロッピーディスクが何枚もありました。

大きくて柔らかな5インチのフロッピーから、硬いケースの3.5インチへと切り替わっていく、そんな時代でしたから、新しい技術に触れるたびに、未来が少しずつ近づいてくるような高揚感を覚えたものです。

当時は、プログラミングといえば会社の大型コンピュータを使うのが主流でした。

そんな中で「サーバーでUNIXを使って開発している」などと言うと、周りからは少し特別な目で見られ、内心、少しばかりの優越感を覚えたことも、今となっては良い思い出です。

この、私たちが夢中になったUNIXと、現代のLinux。

名前が似ているのも偶然ではありません。

Linuxは、このUNIXという偉大な思想を受け継いで生まれたのです。

UNIXは「OS界の設計思想」であり、オープンソースの源流でもあった

UNIXは、Linuxが生まれる遥か以前に開発された、OS界の「伝説」とも呼べる存在です。

- 卓越した設計思想

「一つのプログラムには、一つのことをうまくやらせる」といった、今なお通用する数々のシンプルな思想を生み出しました。 - 大きな「流派」とオープンソースの芽生え

UNIXは一枚岩ではなく、AT&T社が主導した「System V系」や、カリフォルニア大学バークレー校中心の「BSD系」といった流派がありました。

特にBSDは学術的な気風が強く、その一部はオープンソースとして公開され、今日のオープンソース文化の源流の一つとなりました。 - しかし、「完全な自由」ではなかった

とはいえ、BSDでさえライセンスの制約が絡む部分があり、誰もが100%自由に使えるというわけではありませんでした。

Linuxは「完全な自由」を求めて生まれた理想の翼

そこで登場したのが、リーナス・トーバルズという一人の青年です。

彼は、「ライセンスのしがらみが一切ない、最初から最後まで完全にフリーでオープンソースなUNIXのようなOSが欲しい」という純粋な想いから、たった一人で新しいOSの核(カーネル)を書き始めました。

それが「Linux」です。

ですから、LinuxはUNIXの「思想を受け継ぎ、さらに自由の翼を広げた後継者」と言えるでしょう。

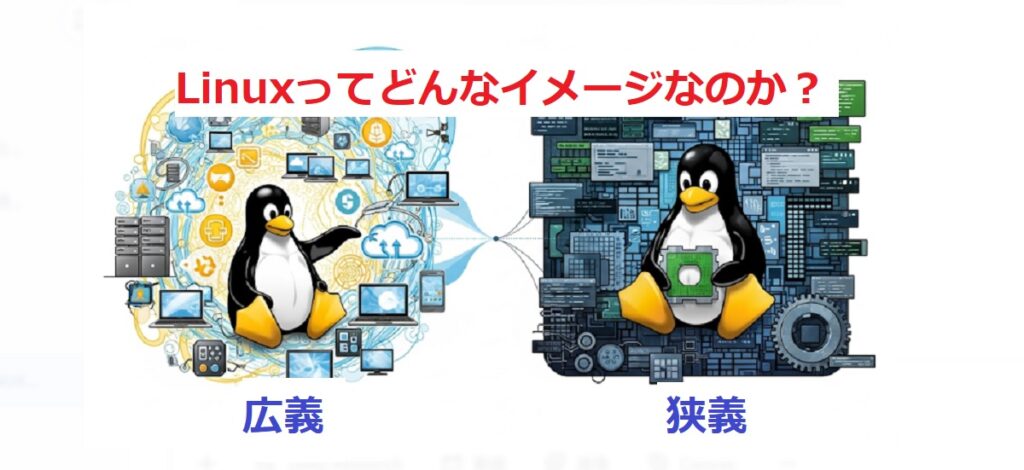

Linuxの「狭義」と「広義」

さて、そんなLinuxですが、「Linuxとは何か」と問うと、詳しい人ほど「広義のLinuxですか?それとも狭義のLinuxですか?」と問い返してくることがあります。

これは決して意地悪ではなく、Linuxの成り立ちを理解する上で重要な区別なのです。

狭義のLinuxとはOSの核となる「カーネル」のこと

まず、OSの中核には、ハードウェアを制御する最も重要なプログラム、いわばOSの「心臓部」があります。

これを「カーネル」と呼びます。

「狭義のLinux」とは、この「Linuxカーネル」そのものを指します。

広義のLinuxの意味は、すぐに使えるパッケージ「ディストリビューション」のこと

しかし、カーネルだけではOSとして機能しません。

この心臓部に、様々なアプリケーションやツールを組み合わせ、「これ一つですぐにパソコンとして使えますよ」というパッケージにしたもの。

これを「ディストリビューション」と呼びます。

私たちが普段「Linuxを使う」と言う場合、それはこの「ディストリビューション」のいずれかを使っていることを意味します。

これが「広義のLinux」なのです。

無数のディストリビューション、その魅力

このディストリビューションが、Linuxの世界を豊かで面白いものにしています。

無数にありますが、代表的なものをいくつかご紹介します。

- Ubuntu (ウブントゥ)

世界的に最も普及しており、利用者も情報も豊富です。初めての方でも安心して始められます。 - Linux Mint (リナックス ミント)

Windowsによく似た操作性で、乗り換えが非常にスムーズです。

私も、最初の一歩としてよくお勧めしています。 - Debian (デビアン)

長い歴史を持ち、安定性を重視するならこれ以上の選択肢はないでしょう。

UbuntuやMintも、このDebianから派生しています。 - Arch Linux (アーチ リナックス)

上級者向けですが、自らの手でシステムを一つ一つ組み上げる喜びを味わえます。

なぜ今、Linuxなのか

WindowsやMacで十分なのに、なぜわざわざLinuxを選ぶのか。

特に、Windows 10からの移行を考えている方にとって、どのような利点があるのでしょうか。

私が感じるLinuxの魅力は、以下のような点にあります。

- 愛着のあるPCを使い続けられる

Windows 11の動作要件を満たさない、少し前のパソコンでも、軽量なLinuxなら快適に動くことがほとんどです。

Windows 10のサポート終了後も、お気に入りのマシンを安全に使い続けるための一つの答えが、ここにあります。 - 費用がかからない

新しいOSやPCを購入する必要はありません。

Linux OS自体も、その上で動く優れたソフトウェアの多くも無料です。 - 無限のカスタマイズ性

外観から機能まで、自分の好きなように作り変えることができます。 - 知的好奇心を満たしてくれる

コンピュータがどう動いているのか、その仕組みの奥深さに触れることができます。

【まとめ】Linuxは、かつてのワクワク感を思い出させてくれる「大人のための秘密基地」

まとめますと、

- 狭義のLinuxは、OSの心臓部である「カーネル」。

- 広義のLinuxは、すぐに使えるパッケージである「ディストリビューション」。

- 私たちは、無数のディストリビューションの中から、自分の目的に合ったものを選んで使う。

ということになります。

Linuxとは、誰かに与えられたものではなく、「ここにある部品で、あなただけの最高のコンピュータを作ってみなさい」と、創造の余地を残してくれているOSです。

私が若い頃、ワークステーションを前にして感じた、コンピュータの奥深さに触れるあのワクワク感。

Linuxは、その感覚を今の時代に、より手軽に、より自由に思い出させてくれます。

まさに、「大人のための知的な秘密基地」。

そう思いませんか?

Windows 10のサポート終了を一つのきっかけとして、あなたもこの奥深い世界を、少し覗いてみてはいかがでしょうか。

それではこの辺で。

ここまで読んで頂きまして誠にありがとうございました。